動詞の活用とは

日本語の動詞の活用は日本語の学習者にとって、最も難しい学習内容のひとつだと思います。

そもそも活用とは、動詞の後に助動詞や助詞など他の語が続いた場合に動詞の形が変化することをいいます。

例えば、動詞の「行く」に助動詞「たい」が続く場合、「行きたい」になりますがこの時に動詞の「行く」が「行き」に変化します。このような変化を活用といいます。

動詞の活用にはルールがありますので、そのルールをできるだけ分かりやすく捉えて説明することができれば、日本語の動詞の活用を学ぶ学習者の負担を大幅に減らしてあげることができます。

☆英語を使って日本語の動詞の活用を教えたい場合はこちらのリンク先の記事をご活用ください。

動詞の活用を学ぶ上でのポイント

日本語の動詞の活用について、まず最初に押さえるべきポイントは動詞を種類分けすることです。動詞をその活用方法の違いから3種類に分けましょう。

動詞は、その活用の方法の違いから3種類に分けることができ、その3種類をう規則動詞(u regular verb)、る規則動詞(ru regular verb)、そして不規則動詞(irregular verb)と呼びます。

次に押さえるべきポイントは活用の種類です。

動詞の活用には、8つの種類があります。あ形(a form)、い形(i form)、う形(u form)、え形(e form)、お形(o form)、る脱落形(ru-dropping form)、た形(ta form)、そしてて形(te form)の8つです。

う形は、標準形(base form)と言ったり、辞書形(dictionary form)と言ったりもします。

それでは、動詞の3種類と活用の8種類について詳しく解説したいと思います。

動詞の3つの種類について

動詞は、その活用の方法の違いから3種類に分けることができます。

その3種類とは、う規則動詞(u regular verb)、る規則動詞(ru regular verb)、そして不規則動詞(irregular verb)です。

それぞれの動詞について、解説します。

う規則動詞(u regular verb)

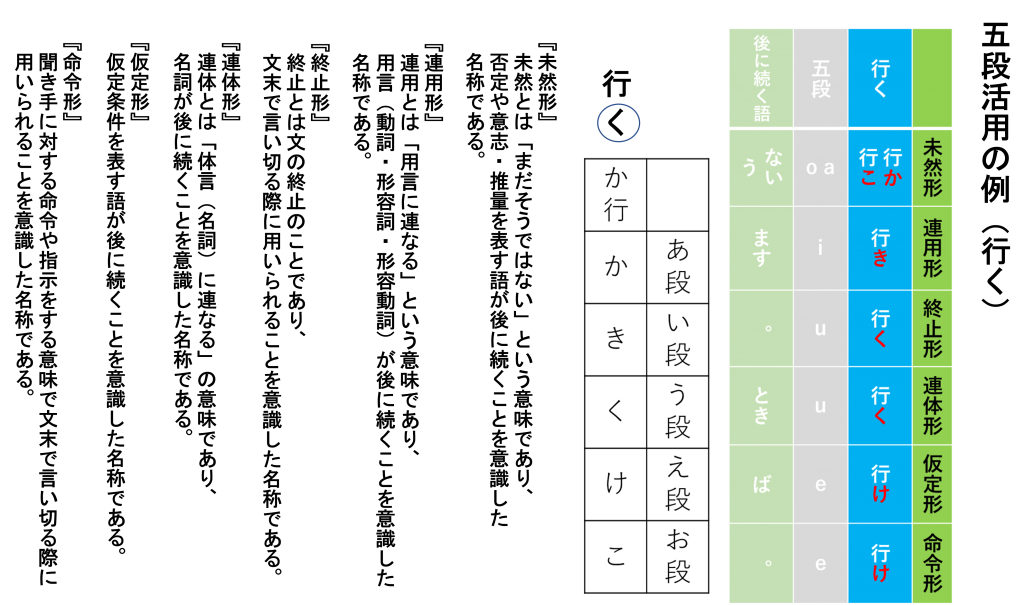

う規則動詞(u regular verb)とは、日本語の文法用語では五段活用の動詞のことをいいます。

また、日本語教育の専門用語では、第一群動詞、1グループ動詞、グループ1動詞などと呼ばれます。

当サイトでは、敢えて日本語の文法用語と日本語教育の専門用語を使わず、う規則動詞(u regular verb)という名前で呼ぶことにしています。最初にこの名前を採用した理由を説明します。

五段活用とは、動詞の活用が5種類あり、それがあ段、い段、う段、え段、お段の5つの段のどれかの音で終わるという意味であり、このような活用をする動詞を五段活用の動詞といいます。

そして、その各段の使われ方の特徴から、あ段またはお段の音は未然形、い段の音は連用形、う段の音は終止形または連体形、え段の音は仮定形または命令形と6つの形に当てはめられます。このように、五段活用とはまさに文法を本格的に研究して導き出されたものです。

外国人に日本語を教える際にこの五段活用を使わないのは、五段活用が本格的な文法の研究によって導き出されたものであり外国人にとって複雑すぎる、また、外国人が日本語を学ぶ目的がその文法を学ぶということではなくなるべく早く簡単に日本語を使えるようになるという目的の人がほとんどであるという理由からです。

次になぜ当サイトでは日本語教育の専門用語の第一群動詞、1グループ動詞またはグループ1動詞を使わないかについて説明します。答えは単純です。名前の付け方が適当すぎるからです。

グループに付ける名前はその動詞の特徴または活用の特徴が分かりやすいような名前にすべきであり、なぜかというと、グループに付けた名前は学習者や指導者がよりそのグループの動詞の特徴を理解するヒントになるからです。

それでは、う規則動詞(u regular verb)について解説したいと思います。

う規則動詞(u regular verb) は、日本語の母音(あいうえお)の5つすべての段の活用を持つ動詞をいいます。

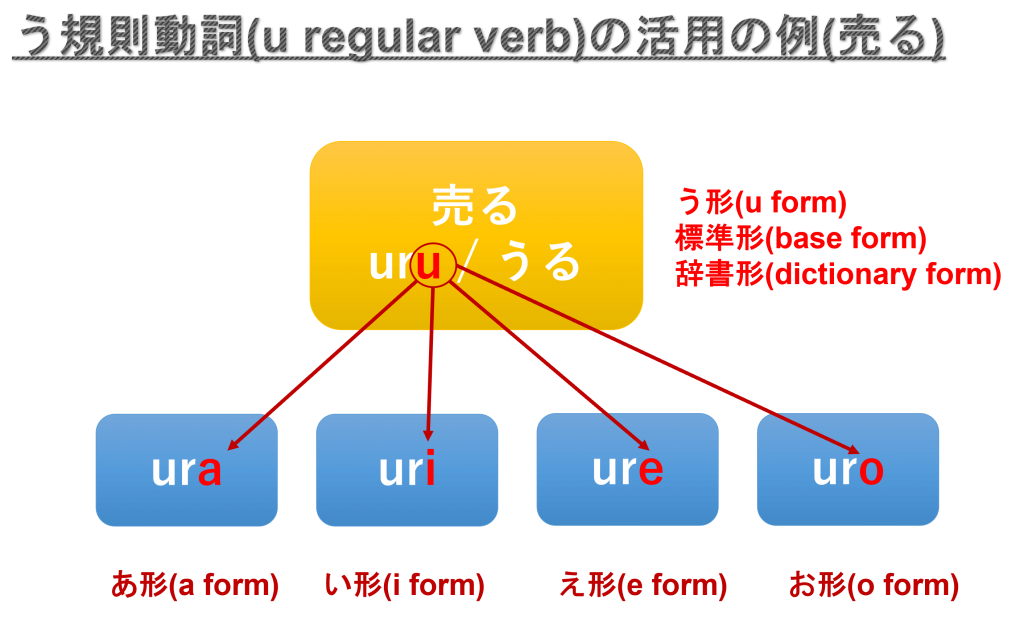

なぜう規則動詞(u regular verb)という名前を付けたかというと、日本語の動詞は最後が必ずう段の音で終わり、その最後のう段の音が他の段(あ段、い段、え段、お段)の音に変化するという意味が込められています。

外国人に動詞の活用を教える場合、動詞は後に続く語の影響を受けて、このように音が変化するということを教えてあげましょう。

また、それぞれの段の音を活用の名称に使い、あ形(a form)、い形(i form)、う形(u form)、え形(e form)、お形(o form)と名付けます。う形(u form)に関しては動詞の標準の形なので、標準形(base form)と呼んだり、辞書に載る形なので辞書形(dictionary form)と呼ぶこともあります。

まとめると、う規則動詞(u regular verb)はあ形(a form)、い形(i form)、う形(u form)、え形(e form)、お形(o form)の5つの活用を持つ動詞ということになります。

あ形(a form)、い形(i form)、う形(u form)、え形(e form)、お形(o form)の5つの活用を持つ動詞のことをいう。

それでは例を見てみましょう。

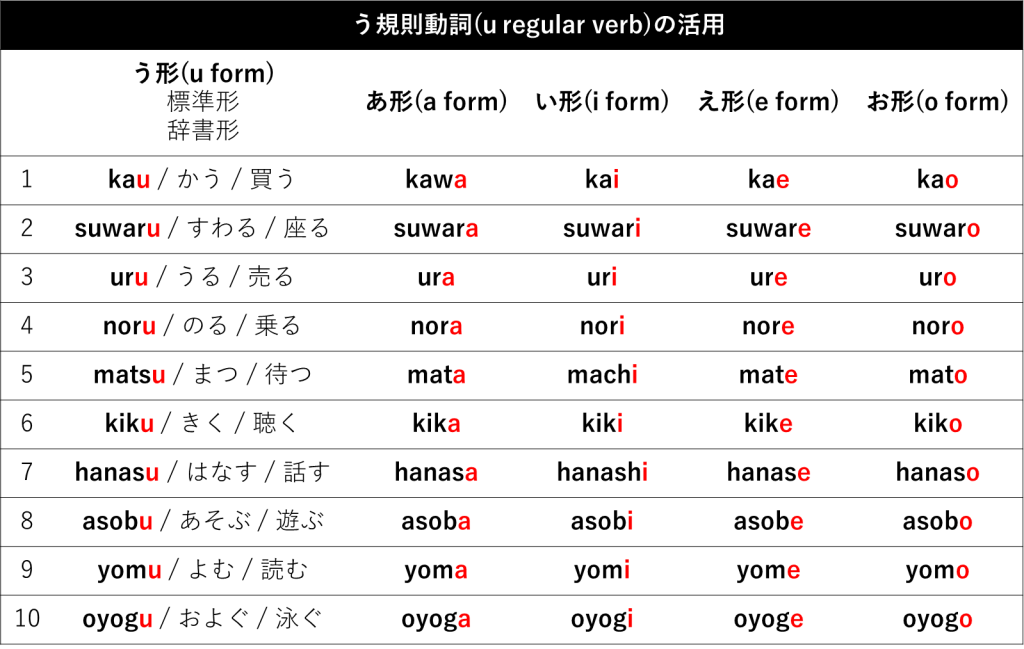

動詞「売る」はう規則動詞(u regular verb)で、「売る」のう形(u form)は「売る」です。最後の母音の音だけ変えてあ形(a form)、い形(i form)、う形(u form)、え形(e form)、お形(o form)を作ることができます。

「売る」のあ形(a form)は「売ら」、い形(i form)は「売り」、え形(e form)は「売れ」、お形(o form)は「売ろ」になります。

う規則動詞(u regular verb)にはたとえば次のような動詞があります。

次に、う規則動詞(u regular verb)の活用と後続語との関係をみていきましょう。

う規則動詞(u regular verb)の活用と後続語との関係

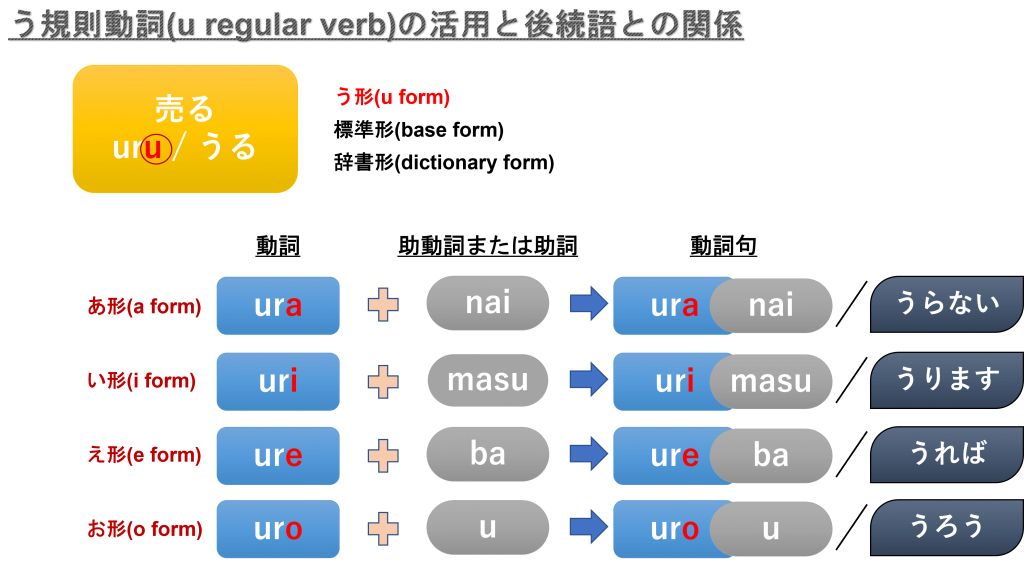

動詞「売る」を例にして、う規則動詞(u regular verb)の活用と後続語との関係をみていきましょう。

う規則動詞(u regular verb)の後に他の助動詞や助詞が続かない場合はう形(u form)が使われます。

あ形(a form)は、例えば、否定を表す助動詞の「ない」が後続語になるときに使われます。

い形(i form)は、例えば、丁寧を表す助動詞の「ます」が後続語になるときに使われます。

え形(e form)は、例えば、仮定条件を表す助詞の「ば」が後続語になるときに使われます。

お形(o form)は、例えば、意志を表す助動詞の「う」が後続語になるときに使われます。

以上のように動詞の後に続く助動詞や助詞に応じて動詞は形を変えますが、個々の助動詞や助詞が動詞のどの形に接続するかは覚えるしかないのでひとつひとつじっくりと時間をかけて学習者に覚えさせてください。

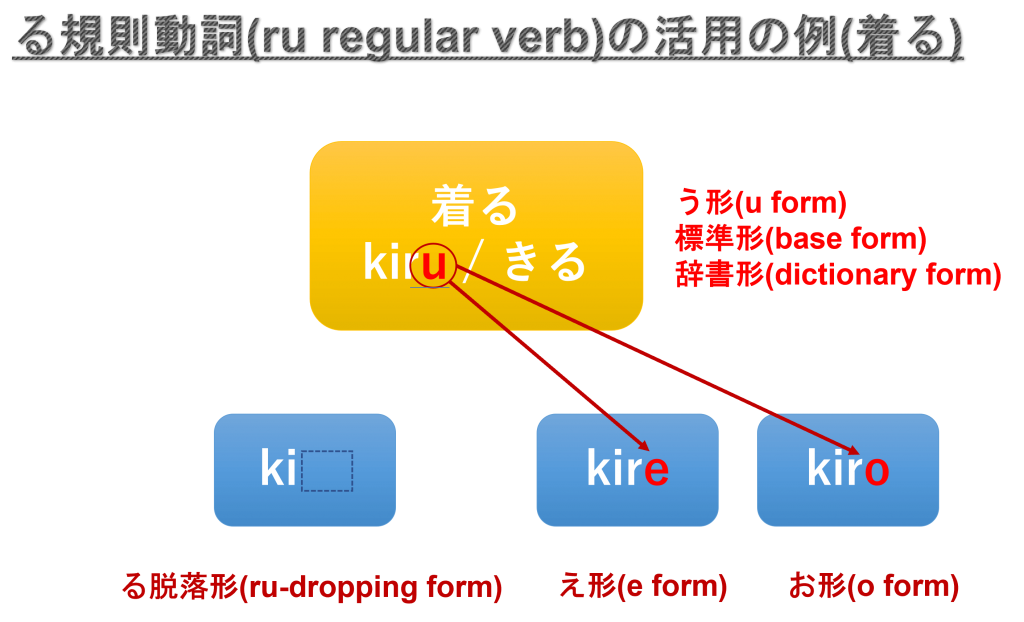

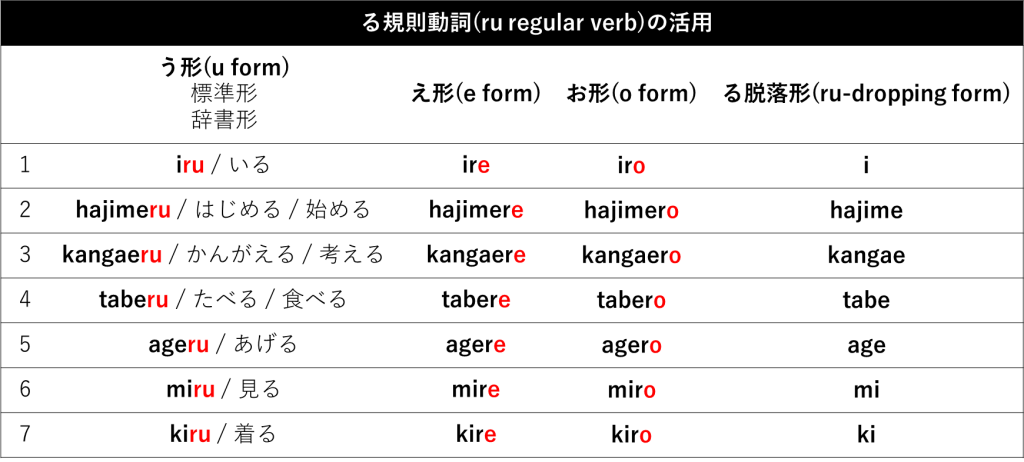

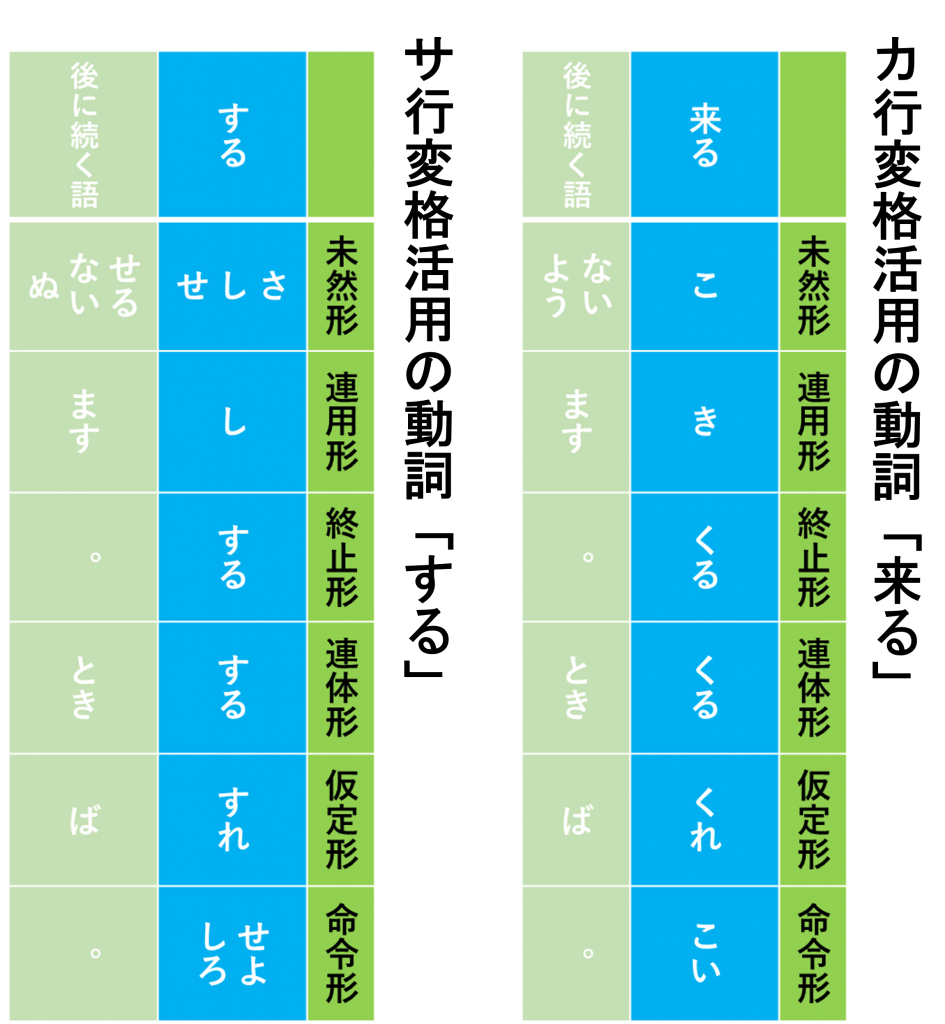

る規則動詞(ru regular verb)

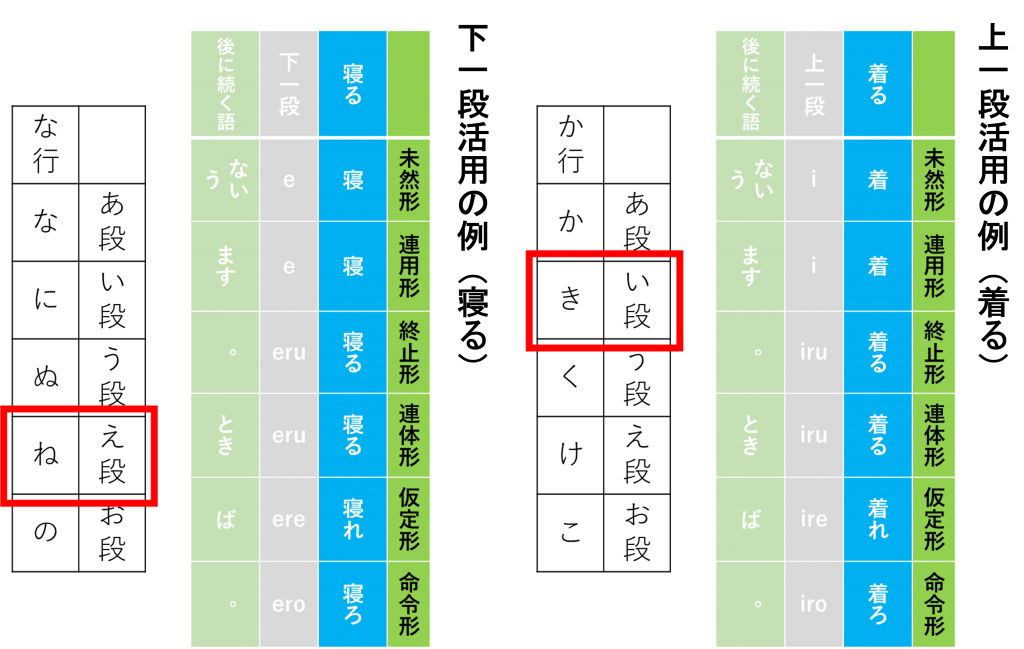

る規則動詞(ru regular verb)とは、日本語の文法用語では上一段活用の動詞と下一段活用の動詞のことをいいます。

また、日本語教育の専門用語では、第二群動詞、2グループ動詞、グループ2動詞などと呼ばれます。

当サイトでは、敢えて日本語の文法用語と日本語教育の専門用語を使わず、る規則動詞(ru regular verb)という名前で呼ぶことにしています。

上一段活用とは、あ段、い段、う段、え段、お段のうち、「あいうえお」を縦に並べた時に上の方に位置するい段の音を基本とした活用をするという意味であり、このような活用をする動詞を上一段活用といいます。上一段活用の動詞は必ず「iru」の音で終わるという特徴があります。

下一段活用とは、あ段、い段、う段、え段、お段のうち、「あいうえお」を縦に並べた時に下の方に位置するえ段の音を基本とした活用をするという意味であり、このような活用をする動詞を下一段活用といいます。下一段活用の動詞は必ず「eru」の音で終わるという特徴があります。

それでは、る規則動詞(ru regular verb)について解説したいと思います。

る規則動詞(ru regular verb) は、最後の音が(iru)または(eru)で終わる動詞をいいます。

なぜる規則動詞(ru regular verb)という名前を付けたかというと、2つ理由があって、ひとつが最後の音がかならず「る(ru)」で終わるからという理由で、もうひとつは後に詳しく説明しますが、「る脱落形(ru-dropping form)」という特殊な活用を持つからです。

ちなみに、やっかいですが最後の音が(iru)または(eru)で終わるにもかかわらず、る規則動詞(ru regular verb)ではなく例外的にう規則動詞(u regular verb)に該当する動詞、つまり、五段活用する動詞もありますのでご注意ください。例えば、「走る(hashiru)」「入る(hairu)」「切る(kiru)」「帰る(kaeru)」「知る(shiru)」などです。

さて、う規則動詞(u regular verb) は、あ形(a form)、い形(i form)、う形(u form)、え形(e form)、お形(o form)の5つの活用を持つ動詞と説明しましたが、る規則動詞(ru regular verb)はそのうち、う形(u form)、え形(e form)、お形(o form)の3つの活用しか持っていません。

そして、あ形(a form)とい形(i form)の代わりとして、る脱落形(ru-dropping form)という活用を持ちます。

る脱落形(ru-dropping form)とは何かというと、最後の音の「る(ru)」がなくなる活用のことをいいます。

例えば、動詞の「着る」に助動詞「たい」が続く場合、「着たい」になりますがこの時に動詞の「着る(kiru)」の「る(ru)」が脱落し、「着」に変化します。このように「る(ru)」が脱落する活用のことを、る脱落形(ru-dropping form)といいます。

まとめると、る規則動詞(ru regular verb)はう形(u form)、え形(e form)、お形(o form)、る脱落形(ru-dropping form)の4つの活用を持つ動詞ということになります。

う形(u form)、え形(e form)、お形(o form)、る脱落形(ru-dropping form)の4つの活用を持つ動詞のことをいう。

それでは例を見てみましょう。

動詞「着る」はる規則動詞(ru regular verb)で、「着る」のう形(u form)は「着る」です。最後の母音の音だけ変えてう形(u form)、え形(e form)、お形(o form)を作ることができます。

「着る」のえ形(e form)は「着れ」、お形(o form)は「着ろ」になります。

また、最後の「る(ru)」の音を脱落させて、る脱落形(ru-dropping form)を作ることができます。

「着る」のる脱落形(ru-dropping form)は「着」になります。

る規則動詞(ru regular verb)にはたとえば次のような動詞があります。

次に、る規則動詞(ru regular verb)の活用と後続語との関係をみていきましょう。

る規則動詞(ru regular verb)の活用と後続語との関係

動詞「食べる」を例にして、る規則動詞(ru regular verb)の活用と後続語との関係をみていきましょう。

る規則動詞(ru regular verb)の後に他の助動詞や助詞が続かない場合はう形(u form)が使われます。

る脱落形形(ru-dropping form)は、例えば、否定を表す助動詞の「ない」や丁寧を表す助動詞の「ます」が後続語になるときに使われます。

え形(e form)は、例えば、仮定条件を表す助詞の「ば」が後続語になるときに使われます。

お形(o form)の後に他の助動詞や助詞が続くことはありませんが、命令するときに単独で使われます。

動詞の後に続く助動詞や助詞に応じて動詞は形を変えますが、個々の助動詞や助詞が動詞のどの形に接続するかは覚えるしかないのでひとつひとつじっくりと時間をかけて学習者に覚えさせてください。

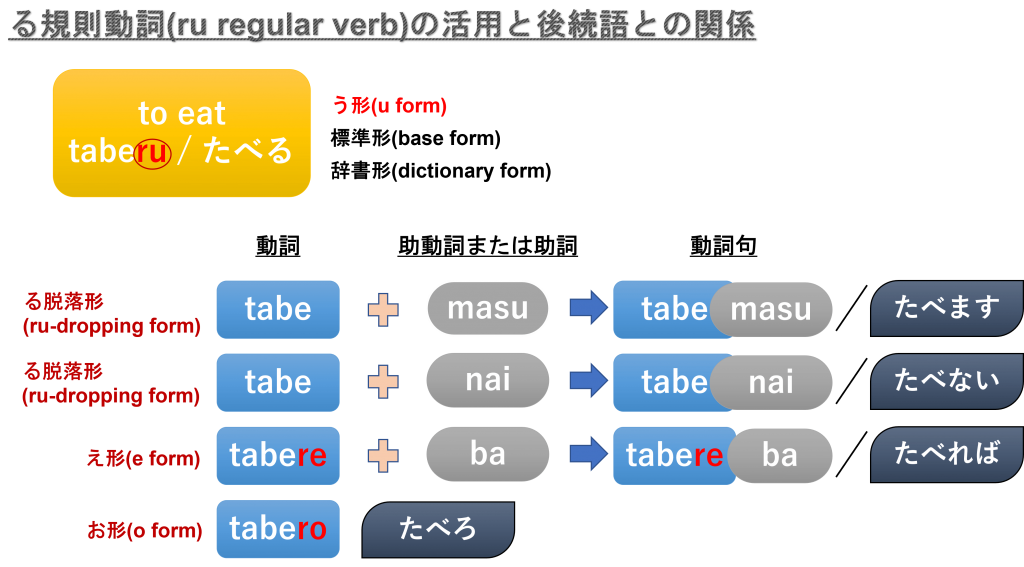

不規則動詞(irregular verb)

不規則動詞に属する動詞は、カ行変格活用の動詞「来る」とサ行変格活用の動詞「する」の2つのみです。

この2つの動詞は、う規則動詞(u regular verb)やる規則動詞(ru regular verb)のような活用を持たず、独特で不規則な活用を持ちます。

不規則動詞(irregular verb)の活用と後続語との関係

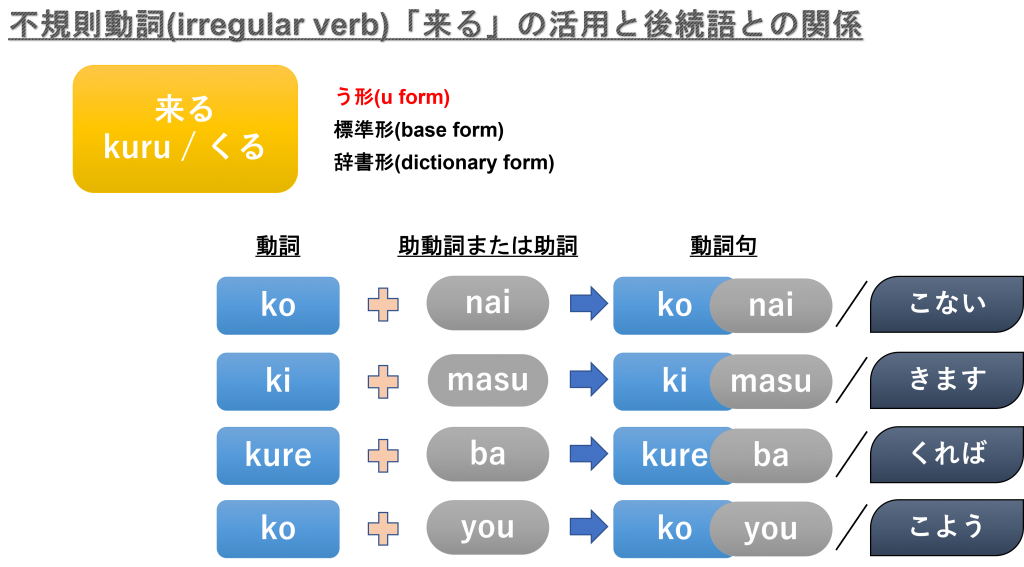

動詞「来る」の活用と後続語との関係をみていきましょう。

否定を表す助動詞の「ない」が後続語になるとき、「来る(kuru)」は「来(ko)」に変わります。

丁寧を表す助動詞の「ます」が後続語になるとき、「来る(kuru)」は「来(ki)」に変わります。

仮定条件を表す助詞の「ば」が後続語になるとき、「来る(kuru)」は「来れ(kure)」に変わります。。

意志を表す助動詞の「よう」が後続語になるとき、「来る(kuru)」は「来(ko)」に変わります。

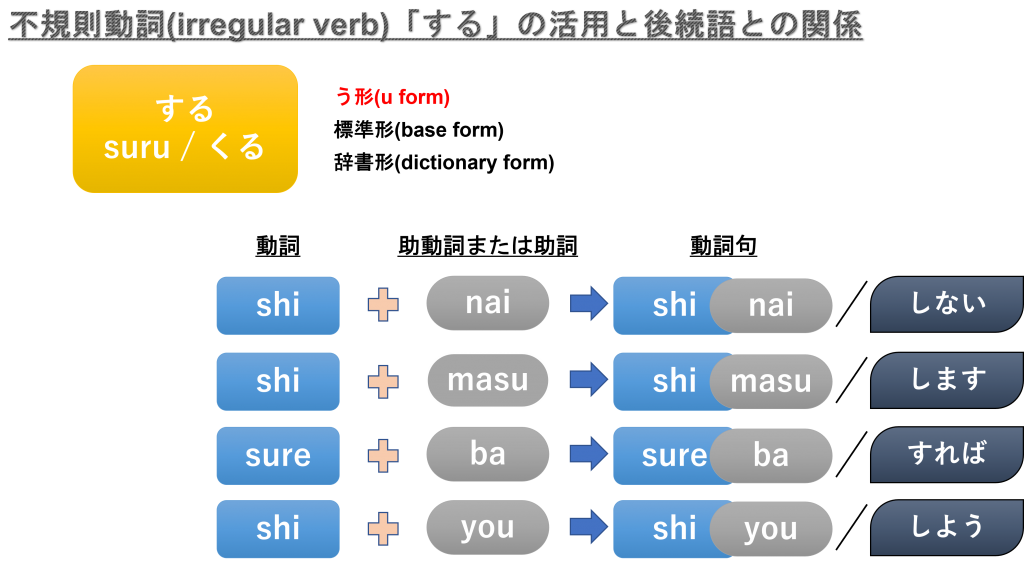

動詞「する」の活用と後続語との関係をみていきましょう。

否定を表す助動詞の「ない」が後続語になるとき、「する(suru)」は「し(shi)」に変わります。

丁寧を表す助動詞の「ます」が後続語になるとき、「する(suru)」は「し(shii)」に変わります。

仮定条件を表す助詞の「ば」が後続語になるとき、「する(suru)」は「すれ(sure)」に変わります。。

意志を表す助動詞の「よう」が後続語になるとき、「する(suru)」は「し(shi)」に変わります。

「来る」も「する」も動詞の後に続く助動詞や助詞に応じて形を変えますが、個々の助動詞や助詞が動詞のどの形に接続するかは覚えるしかないのでひとつひとつじっくりと時間をかけて学習者に覚えさせてください。

動詞の活用 た形(ta form)

過去のできごとを言い表したい時、助動詞の「た」が使われます。

日本語では、助動詞は動詞の後に置くので、過去の助動詞「た」も動詞の後に置かれます。

動詞の活用のた形(ta form)というのは、この過去の助動詞の「た」を動詞に含めた形のことをいいます。

したがって、動詞のた形(ta form)は過去の出来事を言い表す時に使われます。

それでは、3種類それぞれの動詞のた形(ta form)をみていきましょう。

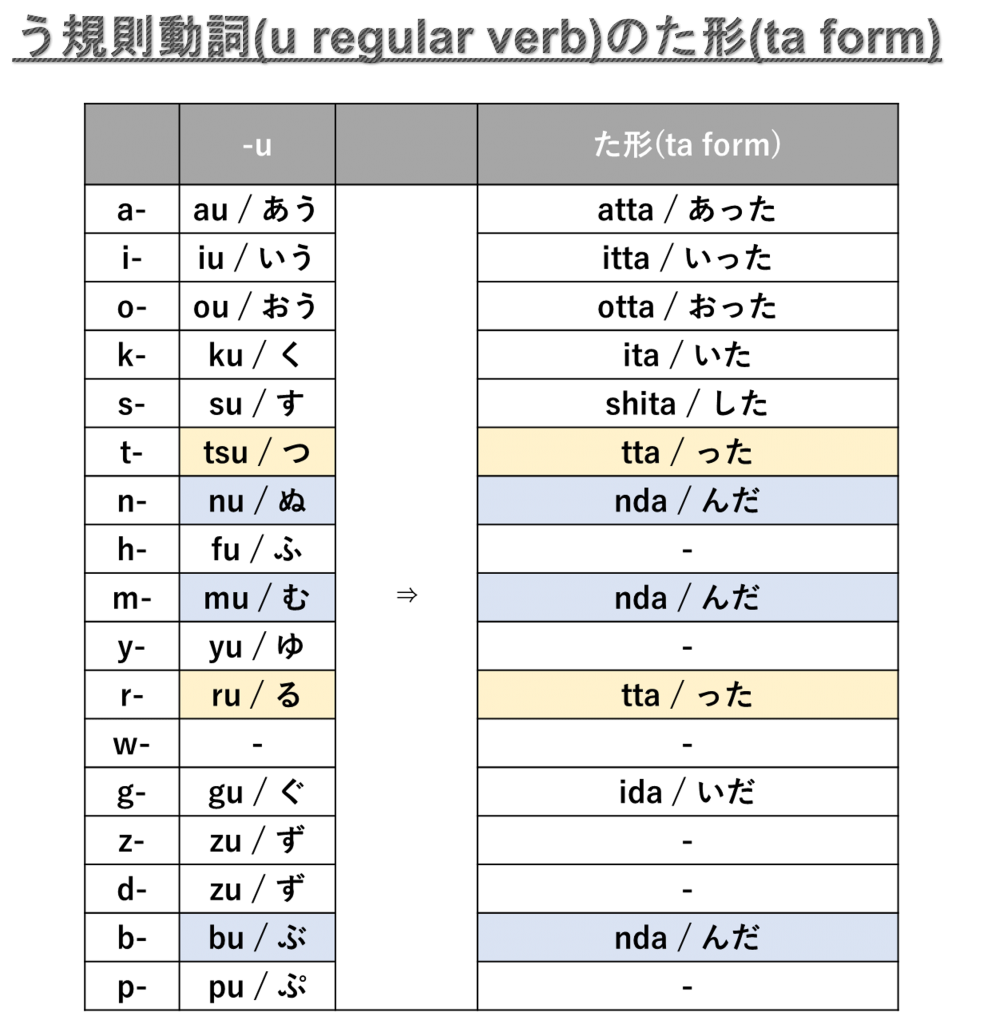

う規則動詞(u regular verb)のた形(ta form)

う規則動詞(u regular verb)のた形(ta form)はとても複雑です。動詞の最後のう(u)の音の前にどの母音や子音が来るかによって、様々な変化を起こします。

学習者に無理に全てを教え込もうとすると挫折してしまいかねないので、必要な時に必要な分を教えるようにしてください。

最後があう(au)の音で終わる動詞は、あう(au)の部分があった(atta)に変化します。

<例>「買う(kau)」⇒「買った(katta)」

最後がいう(iu)の音で終わる動詞は、いう(iu)の部分がいった(itta)に変化します。

<例>「切る(kiru)」⇒「切った(kitta)」

最後がおう(ou)の音で終わる動詞は、おう(ou)の部分がおった(otta)に変化します。

<例>「酔う(you)」⇒「酔った(yotta)」

最後がく(ku)の音で終わる動詞は、く(ku)の部分がいた(ita)に変化します。

<例>「聞く(kiku)」⇒「聞いた(kiita)」

最後がす(su)の音で終わる動詞は、す(su)の部分がした(shita)に変化します。

<例>「話す(hanasu)」⇒「話した(hanashita)」

最後がつ(tsu)もしくはる(ru)の音で終わる動詞は、つ(tsu)もしくはる(ru)の部分がった(tta)に変化します。

<例>「待つ(matsu)」⇒「待った(matta)」

<例>「座る(suwaru)」⇒「座った(suwatta)」

最後がぬ(nu)、む(mu)あるいはぶ(bu)の音で終わる動詞は、ぬ(nu)、む(mu)あるいはぶ(bu)の部分がんだ(nda)に変化します。

<例>「死ぬ(shinu)」⇒「死んだ(shinda)」

<例>「読む(yomu)」⇒「読んだ(yonda)」

<例>「飛ぶ(tobu)」⇒「飛んだ(tonda)」

最後がぐ(gu)の音で終わる動詞は、ぐ(gu)の部分がいだ(ida)に変化します。

<例>「泳ぐ(oyogu)」⇒「泳いだ(oyoida)」

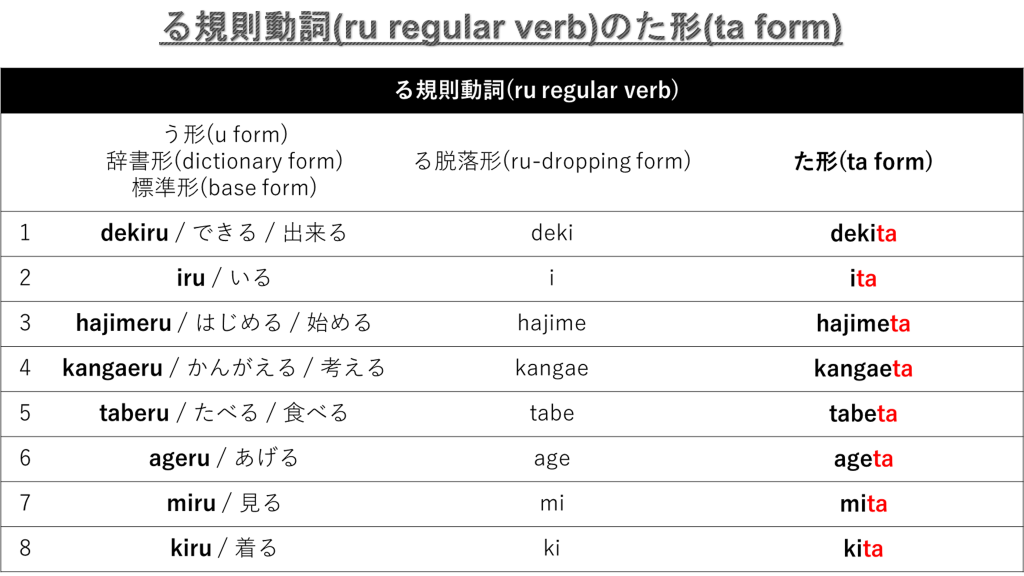

る規則動詞(ru regular verb)のた形(ta form)

る規則動詞(ru regular verb)のた形(ta form)は簡単です。

る脱落形(ru-dropping form)に過去の助動詞「た」をくっつければ、た形(ta form)になります。

例えば、る規則動詞(ru regular verb)の「出来る(dekiru)」のた形(ta form)は、る脱落形(ru-dropping)の「出来(deki)」に「た(ta)」をくっつければ「出来た(dekita)」となり完成です。

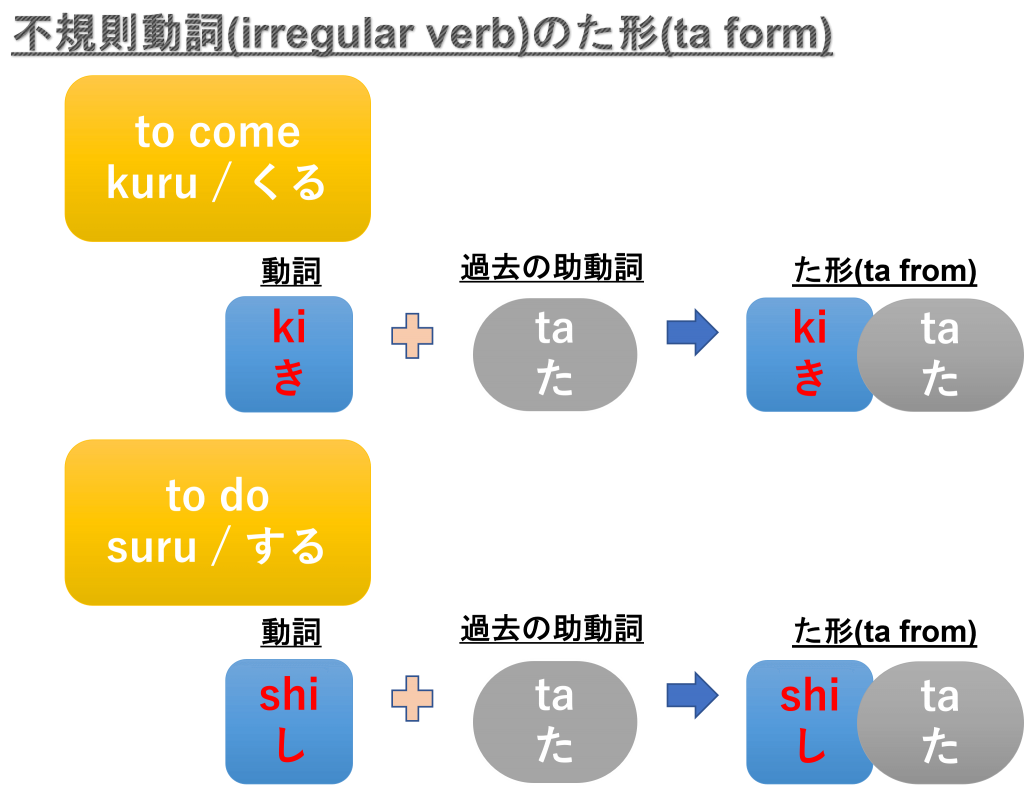

不規則動詞(irregular verb)のた形(ta form)

不規則動詞「来る(kuru)」のた形(ta form)は「来た(kita)」で、「する(suru)」のた形(ta form)は「した(shita)」です。

動詞の活用 て形(te form)

動詞の後に補助動詞を置く際、接続助詞の「て」が使われます。

例えば、補助動詞の「ください」を動詞の後に置く場合、動詞の後に接続助詞の「て」を置いて、その後に補助動詞の「ください」が続きます。

動詞の活用のて形(te form)というのは、この接続助詞の「て」を動詞に含めた形のことをいいます。

したがって、動詞のて形(te form)は動詞を他の語と組み合わせる時に使われます。

それでは、3種類それぞれの動詞のて形(te form)をみていきましょう。

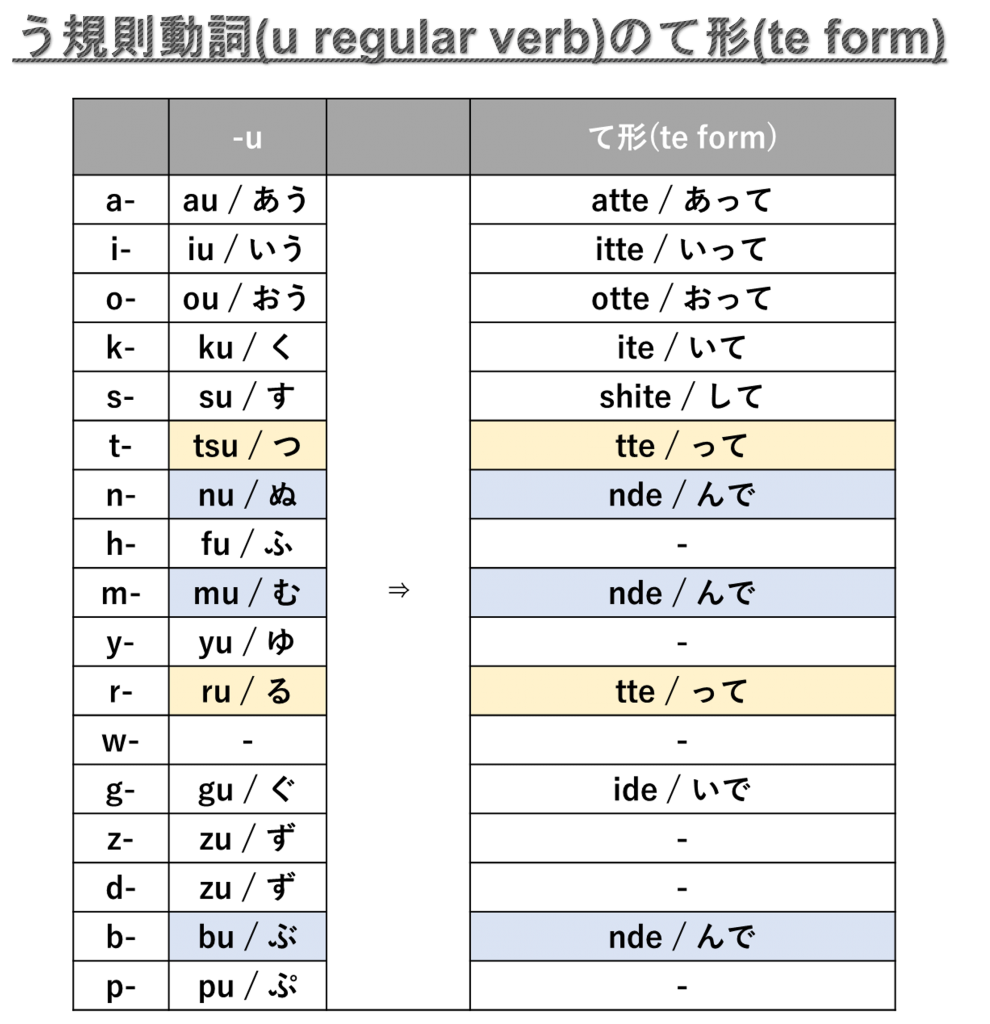

う規則動詞(u regular verb)のた形(ta form)

う規則動詞(u regular verb)のて形(te form)は、た形(ta form)とほぼ同じです。

た形(ta form)の「た(ta)」を「て(te)」に、「だ(da)」を「で(de)」に変えればて形(te form)になります。

最後があう(au)の音で終わる動詞は、あう(au)の部分があって(atte)に変化します。

<例>「買う(kau)」⇒「買って(katte)」

最後がいう(iu)の音で終わる動詞は、いう(iu)の部分がいって(itte)に変化します。

<例>「切る(kiru)」⇒「切って(kitte)」

最後がおう(ou)の音で終わる動詞は、おう(ou)の部分がおって(otte)に変化します。

<例>「酔う(you)」⇒「酔って(yotte)」

最後がく(ku)の音で終わる動詞は、く(ku)の部分がいて(ite)に変化します。

<例>「聞く(kiku)」⇒「聞いて(kiite)」

最後がす(su)の音で終わる動詞は、す(su)の部分がして(shite)に変化します。

<例>「話す(hanasu)」⇒「話して(hanashite)」

最後がつ(tsu)もしくはる(ru)の音で終わる動詞は、つ(tsu)もしくはる(ru)の部分がって(tte)に変化します。

<例>「待つ(matsu)」⇒「待って(matte)」

<例>「座る(suwaru)」⇒「座って(suwatte)」

最後がぬ(nu)、む(mu)あるいはぶ(bu)の音で終わる動詞は、ぬ(nu)、む(mu)あるいはぶ(bu)の部分がんで(nde)に変化します。

<例>「死ぬ(shinu)」⇒「死んで(shinde)」

<例>「読む(yomu)」⇒「読んで(yonde)」

<例>「飛ぶ(tobu)」⇒「飛んで(tonde)」

最後がぐ(gu)の音で終わる動詞は、ぐ(gu)の部分がいで(ide)に変化します。

<例>「泳ぐ(oyogu)」⇒「泳いで(oyoide)」

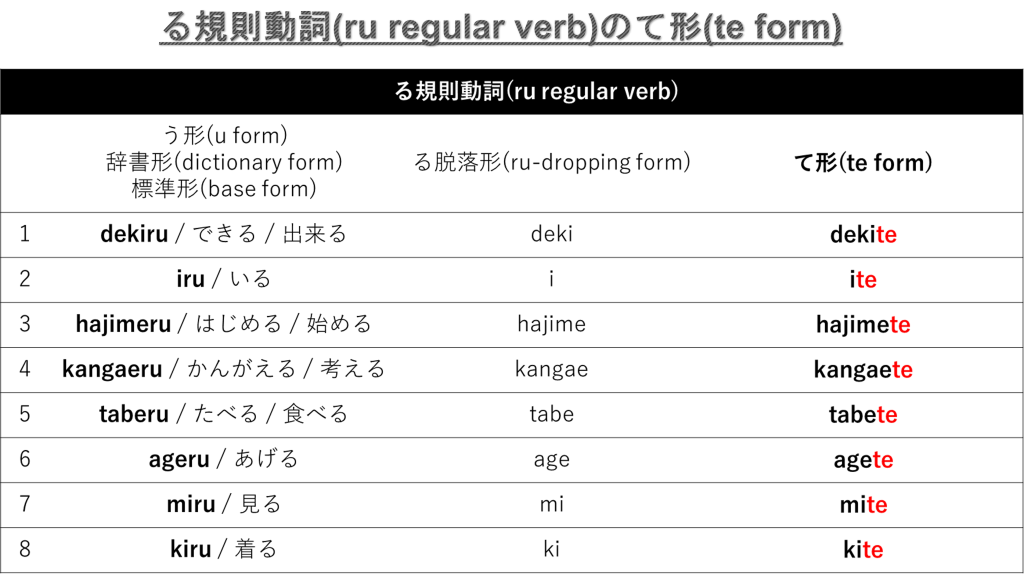

る規則動詞(ru regular verb)のて形(te form)

る規則動詞(ru regular verb)のて形(te form)は簡単です。

る脱落形(ru-dropping form)に接続助詞「て」をくっつければ、て形(te form)になります。

例えば、る規則動詞(ru regular verb)の「出来る(dekiru)」のて形(te form)は、る脱落形(ru-dropping)の「出来(deki)」に「て(te)」をくっつければ「出来て(dekite)」となり完成です。

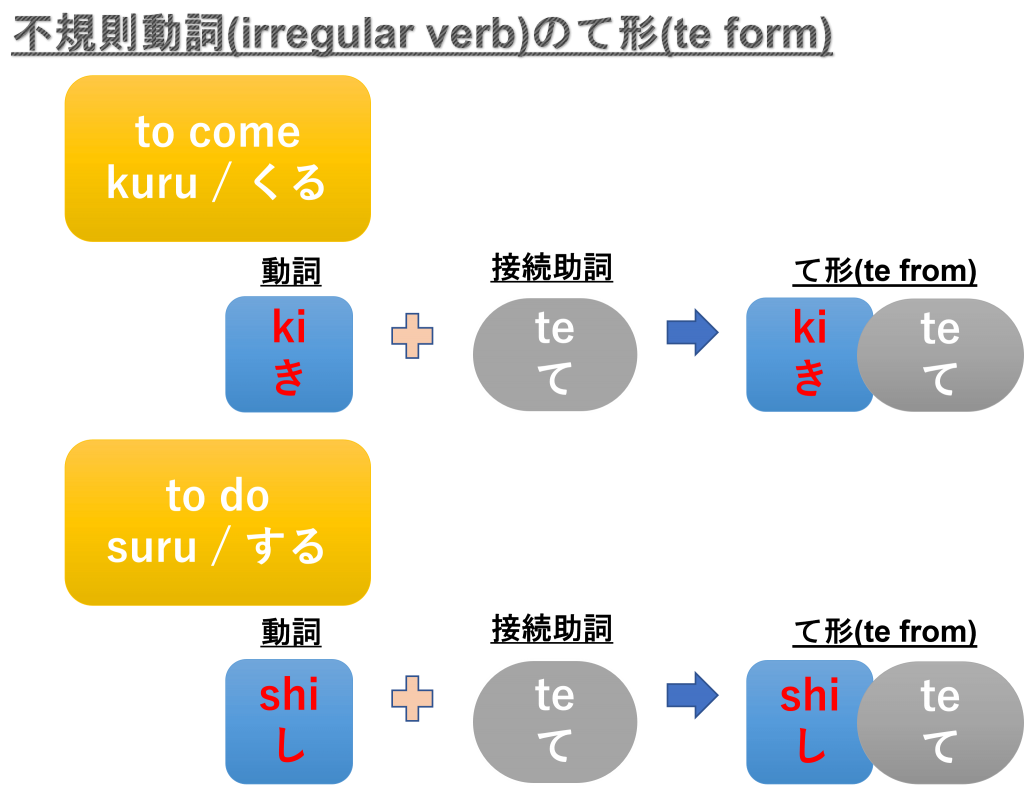

不規則動詞(irregular verb)のて形(te form)

不規則動詞「来る(kuru)」のて形(te form)は「来て(kite)」で、「する(suru)」のて形(te form)は「して(shite)」です。